Guide complet des champignons psychoactifs

Les champignons hallucinogènes, également connus sous le nom de champignons magiques, sont utilisés depuis des millénaires dans des rituels, des pratiques spirituelles et, plus récemment, dans des études scientifiques sur la conscience. Leur pouvoir visionnaire est dû à une variété de composés psychoactifs tels que la psilocybine, qui provoque de profonds effets psychédéliques et des altérations de la perception.

Avec des centaines d’espèces identifiées à travers le monde, ces champignons sont regroupés en plusieurs genres et contiennent différents principes actifs. Des Psilocybe qui poussent dans les forêts humides à l’iconique Amanita muscaria, l’univers des champignons hallucinogènes est aussi divers que mystérieux.

Dans cet article, nous explorons les composés psychoactifs les plus importants, les principales familles de champignons magiques, les espèces les plus connues et leurs effets psychédéliques d’un point de vue scientifique et éducatif.

Quels composés rendent les champignons hallucinogènes ?

Les propriétés psychédéliques de ces champignons proviennent de divers composés chimiques qui interagissent principalement avec le système sérotoninergique du cerveau. Voici les plus importants :

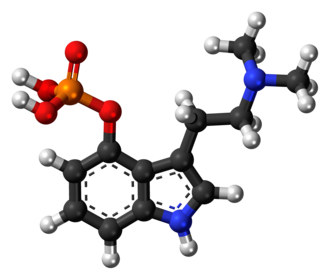

Psilocybine et psilocine

Ce sont les composés les plus connus et étudiés. La psilocybine se transforme en psilocine lors de son métabolisme, générant une large gamme d’effets, tels que :

- Altérations visuelles (couleurs intenses, motifs géométriques)

- Perception du temps modifiée

- États d’introspection profonde

- Sensation d’unité ou de connexion avec la nature

Elles se trouvent dans plus de 200 espèces, en particulier du genre Psilocybe. Dans des contextes cliniques régulés, la psilocybine est étudiée comme traitement pour la dépression résistante, l’anxiété existentielle et les addictions. Des recherches récentes d’institutions comme Johns Hopkins et NYU ont documenté des résultats prometteurs dans ces domaines.

Applications thérapeutiques de la psilocybine

La psilocybine est passée du statut de drogue interdite à celui d'outil clinique prometteur. Nous explorons comment elle redéfinit le traitement de troubles tels que la dépression, l'anxiété et les ad

Read moreAcide iboténique et muscimol

Présents dans des champignons comme Amanita muscaria et Amanita pantherina, ces composés n’appartiennent pas à la famille des tryptamines. Leurs effets incluent :

- États oniriques ou confusionnels

- Désinhibition motrice

- Visions archétypiques ou symboliques

Historiquement associés à des rituels chamaniques en Sibérie et dans d’autres territoires du nord, leur consommation nécessite une connaissance approfondie de la préparation et des doses en raison de leur toxicité potentielle. Des études toxicologiques ont documenté des cas graves d’intoxication, c’est pourquoi leur usage récréatif n’est pas recommandé.

Autres composés : baéocystine et norbaéocystine

Ces alcaloïdes psychoactifs se trouvent également dans diverses Psilocybes. Bien que moins puissants, ils contribuent à l’effet global du champignon dans ce qu’on appelle l’"effet d’entourage". Ils sont étudiés comme possibles modulateurs de l’effet psychédélique et pour leur synergie avec la psilocybine.

Quelle est la différence entre une espèce et une souche ?

Avant de plonger dans les types de champignons hallucinogènes, il est important de comprendre la différence entre espèces et souches. Une espèce est un groupe d’organismes capables de se reproduire entre eux, comme tous les Psilocybe cubensis, qui peuvent se croiser pour produire une descendance. Cependant, un Psilocybe cubensis ne peut pas se croiser avec un Psilocybe azurescens.

Les souches, en revanche, sont des sous-groupes au sein d’une espèce qui varient en phénotypes ou en modèles de croissance, comme la couleur, la taille ou la puissance. Par exemple, au sein de Psilocybe cubensis, il existe plus de 100 souches, comme B+, Golden Teacher ou McKennaii, toutes avec des différences subtiles mais appartenant à la même espèce. On peut comparer cela aux humains : une race (comme caucasienne ou asiatique) est similaire à une souche, avec des caractéristiques distinctes mais au sein de la même espèce (Homo sapiens).

Types de champignons hallucinogènes

En général, les champignons hallucinogènes aux effets psychoactifs sont classés en trois groupes principaux, incluant diverses espèces dans chaque catégorie.

1. Champignons contenant de la psilocybine et de la psilocine

Les champignons psilocybiques contiennent les alcaloïdes hallucinogènes psilocybine (4-PO-DMT) et psilocine. Lorsqu’ils sont ingérés, ces composés provoquent des distorsions visuelles et auditives, une altération de la perception du temps et de l’espace, et des émotions intenses. Ci-dessous, nous décrivons six genres clés, avec des espèces représentatives, leurs caractéristiques morphologiques, habitats, distribution, puissance et effets typiques.

Genre Psilocybe

Ce genre comprend environ 350 espèces réparties dans le monde entier, sauf en Antarctique. Parmi elles, plus de 100 sont psychoactives. Ce sont des champignons saprotrophes qui poussent généralement sur du fumier ou de la matière organique en décomposition. Ils présentent un chapeau de forme convexe à plate, des lamelles sombres et un stipe avec un anneau dans de nombreuses espèces.

En contact avec l’air, ils peuvent prendre une teinte bleutée en raison de l’oxydation de la psilocine, un composé psychoactif qui réagit au contact de l’oxygène. On les trouve généralement dans les prairies, les forêts et les pâturages des climats tempérés ou tropicaux.

Espèces remarquables du genre Psilocybe :

- Psilocybe cubensis (champignon doré) : Le plus emblématique des "champignons magiques". Son chapeau, d’une teinte ocre-dorée brillante et de 5 à 8 cm de diamètre, ainsi que son stipe avec un anneau membraneux, le rendent facilement reconnaissable. Il pousse sur du fumier dans les régions chaudes et subtropicales d’Amérique, d’Asie et d’Europe tropicale. Il contient de la psilocybine (~15 mg/g sec) et de la psilocine, et provoque des effets d’intensité modérée.

- Psilocybe semilanceata ("Liberty cap") : Petite mais puissante, cette espèce a un chapeau de 2–5 cm en forme de cloche avec un mamelon distinctif. Sans anneau, elle se trouve dans les prairies tempérées d’Europe et d’Amérique du Nord, surtout en automne. Sa puissance est faible à moyenne (jusqu’à 0,98 % de psilocybine à sec).

- Psilocybe azurescens ("soucoupes volantes") : L’une des plus puissantes du groupe. Originaire de la côte ouest des États-Unis (Washington et Oregon), elle présente un chapeau convexe de 7–10 cm, brun rougeâtre, et un stipe clair. Elle contient jusqu’à 1,78 % de psilocybine et 0,38 % de psilocine selon les analyses chimiques.

- Psilocybe mexicana : Avec un petit chapeau (2–4 cm), cette espèce pousse dans les prairies et les montagnes du Mexique et d’Amérique centrale. Elle est utilisée depuis des siècles par des peuples autochtones comme les Mazatèques dans des rituels chamaniques.

- Psilocybe cyanescens ("Wavy Caps") : Facile à reconnaître par ses chapeaux ondulés caractéristiques. Elle pousse sur du bois en décomposition dans les climats tempérés à travers le monde.

- Psilocybe argentipes : Endémique au Japon, elle prospère dans les sols forestiers parmi les chênes, les cèdres ou les pins loblolly.

- Autres espèces notables : P. baeocystis (Oregon), P. pelliculosa (Amérique du Nord et Europe), P. bohemica (Europe), P. samuiensis (Thaïlande), P. caerulipes (Amérique du Nord).

Les effets des champignons psilocybiques varient selon l’espèce, la dose, le métabolisme individuel et l’environnement. En général, ils incluent des distorsions visuelles comme des formes géométriques ou des halos, une synesthésie (par exemple, "voir" des sons) et une sensation de connexion avec l’environnement. Sur le plan physiologique, ils peuvent provoquer une légère augmentation de la pression artérielle et du rythme cardiaque, ainsi qu’une dilatation pupillaire.

Genre Panaeolus

Les Panaeolus sont des champignons qui poussent sur de la matière organique en décomposition et se distinguent par leur aspect discret mais leur contenu puissant. Leur chapeau est petit et arrondi dans les premiers stades, s’aplatissant à mesure qu’il mûrit. Ils présentent des lamelles sombres et un stipe généralement lisse, sans anneau visible. Connus populairement comme les "shrooms de l’herbe", ils se trouvent facilement dans les climats chauds et tempérés du monde entier.

Espèces pertinentes de Panaeolus :

- Panaeolus cyanescens (aussi connu sous le nom de Copelandia Hawaiian) : Reconnaissable par son chapeau conique à convexe, de couleur brun foncé qui devient presque noir en vieillissant. Il vit sur du fumier frais de vache ou de buffle dans les pâturages tropicaux d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie et de diverses îles des océans Indien et Pacifique. C’est l’une des espèces les plus puissantes : au contact, il prend une teinte bleu vif, signe de sa forte concentration en psilocybine.

- Panaeolus subbalteatus (connu comme "le ceinturé") : Il a un chapeau brun clair orné d’une bande grise caractéristique. Il pousse sur du fumier de cheval et dans les pelouses bien fertilisées des régions tempérées ou subtropicales.

- Panaeolus antillarum : Similaire au précédent, mais plus adapté aux zones tropicales. On le trouve en Amérique centrale, dans les Caraïbes et dans certaines parties de l’Afrique.

- Autres Panaeolus avec psilocybine : P. olivaceus, P. sphinctrinus, P. bisporus, P. tropicalis, P. cambodginensis.

Les effets subjectifs des Panaeolus sont comparables à ceux du genre Psilocybe. Cependant, certaines espèces ont un goût plus amer et peuvent provoquer de légers troubles gastriques.

Genre Conocybe

Les Conocybe sont des champignons délicats, avec un chapeau conique ou en cloche et un pied fin. Ils poussent dans les prairies, les pâturages ou les mousses humides, souvent sur des pelouses cultivées. De nombreuses petites espèces de ce genre sont inoffensives ou simplement inconnues, mais quatre se distinguent par leur contenu psychédélique :

- Conocybe siligineoides : Petit champignon à chapeau doré, uniquement trouvé dans les zones herbeuses d’Oaxaca (Mexique). Utilisé traditionnellement par les Mazatèques dans des rituels chamaniques.

- Conocybe kuehneriana (anciennement Pholiotina kuehneriana) : Chapeau brun foncé, stipe filiforme, trouvé sur les pelouses d’Amérique du Nord et d’Europe tempérée.

- Conocybe cyanopus : Chapeau clair avec un stipe bleuté, observé en Europe sur des pelouses.

- Conocybe smithii (Galerina cyanopus) : Similaire à C. cyanopus, signalée en Europe et aux États-Unis.

- AVERTISSEMENT IMPORTANT : Conocybe filaris (très courante sur les pelouses) N’EST PAS psychédélique, mais mortellement toxique (contient de la muscarine) et ne doit pas être confondue avec les précédentes. Cette confusion a provoqué des intoxications graves documentées.

En général, les Conocybe psychédéliques sont petites et discrètes ; elles ne doivent être récoltées qu’avec une certitude absolue d’identification et par des experts en mycologie.

Genre Gymnopilus

Ce genre de "champignons orangés" comprend plus de 200 espèces. Ils sont robustes, avec des lamelles jaune-orangé et des spores ferrugineuses. Ils poussent sur du bois en décomposition ou parfois dans des sols riches en débris ligneux.

Auteur : Tony Wills

Quatorze espèces de Gymnopilus contiennent de la psilocybine selon des études chimiques, parmi lesquelles nous soulignons :

- Gymnopilus junonius (Big laughing Gym) : Très voyant, avec un chapeau de 5–15 cm de couleur jaune-orangé et des spores brun-rouille. Il pousse sur des souches d’arbres à feuilles larges ou de conifères dans les saisons tempérées d’Eurasie et d’Amérique du Nord.

- Gymnopilus luteus (anciennement Gymnopilus luteofolius) : Chapeau jaune à orange pâle, pousse sur du bois mort de conifères.

- Gymnopilus aeruginosus : Chapeau orangé, contenu psychoactif.

- Autres : G. luteoviridis, G. validipes, G. braendlei, G. luteofolius, etc.

Les effets sont similaires à ceux des autres psilocybiques, mais ils peuvent également provoquer des nausées ou des troubles gastro-intestinaux. Une identification précise est cruciale, car il existe des espèces toxiques morphologiquement similaires.

Genre Inocybe

Inocybe est un genre divers de champignons mycorhiziens (associés aux racines des arbres). Beaucoup ne sont pas psychoactifs mais toxiques (contiennent de la muscarine). Cependant, quelques espèces avec de la ps ts de la psilocybine ont été identifiées :

- Inocybe aeruginascens : Petit champignon (chapeau de 3–5 cm, brun jaunâtre avec des taches vert-bleu) qui pousse dans le sol sous des arbres (orme, bouleau) en Europe et aux États-Unis. Il bleuit lorsqu’il est endommagé. Contient de la psilocybine, de la psilocine, de la baéocystine et le composé aéuginascine (analogue triméthylé).

- Inocybe corydalina : Champignon rarement documenté en Europe qui contient également de la psilocybine.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Les Inocybe psilocybiques sont extrêmement rares et très difficiles à distinguer des espèces mortellement toxiques. Les mycologues professionnels déconseillent vivement leur recherche ou leur consommation en raison du risque élevé de confusion mortelle.

Genre Pluteus

Le genre Pluteus regroupe des champignons avec des lamelles libres et des spores rosées. Plusieurs poussent sur du bois mort ou de l’écorce. Certains contiennent de la psilocybine :

- Pluteus salicinus (bouclier du saule) : Pousse sur le bois de saule dans les forêts de climat tempéré. Chapeau grisâtre tacheté, pied blanchâtre.

- Pluteus americanus : Sur des troncs tombés de feuillus (États-Unis, Russie).

- Pluteus cervinus : Commun sur les feuilles, rarement rapporté comme psychédélique.

Dans l’ensemble, les Pluteus psilocybiques sont peu puissants par rapport aux Psilocybe classiques ; leurs effets sont généralement de courte durée et modérés.

Ce groupe inclut des champignons qui ne contiennent pas de psilocybine, mais d’autres composés psychoactifs comme l’acide iboténique et le muscimol. Ces deux substances agissent sur le système GABA, un important neurotransmetteur inhibiteur du cerveau, générant des effets très différents de ceux provoqués par la psilocybine.

Ces composés induisent des états altérés de conscience souvent décrits comme oniriques, dissociatifs ou même sédatifs, selon la dose et l’environnement. Les champignons les plus connus contenant ces substances appartiennent principalement au genre Amanita, le plus emblématique étant :

Amanita muscaria : le champignon rouge des contes

Avec son chapeau rouge parsemé de taches blanches, Amanita muscaria est l’un des champignons les plus reconnaissables au monde. À maturité, son chapeau s’aplatit et varie 3px solid #ccc; padding: 10px;">Amanita muscaria en Erbach, Ringingen, district d’Alb-Donau, Allemagne. Auteur : Holger Krisp

Il contient de l’acide iboténique et du muscimol, des composés psychoactifs aux effets très différents de ceux des psilocybiques. Après consommation (généralement séché ou cuit), il provoque une phase d’excitation suivie de sédation, vertiges, confusion, nausées et hallucinations oniriques. Les doses élevées peuvent causer un état de stupeur ou un coma, bien que les décès soient rares.

PRÉCAUTION : Malgré son utilisation historique, les experts en toxicologie déconseillent fermement la consommation de toute Amanita en raison du risque de réactions adverses graves, y compris une insuffisance hépatique.

Amanita pantherina (panthère)

Connue sous le nom de "Panther cap", Amanita pantherina est un champignon avec un chapeau brun à crème (4–10 cm), décoré de verrues blanches qui peuvent disparaître sous la pluie. Bien que moins voyant que A. muscaria, il est plus puissant et se trouve dans les forêts de feuillus et mixtes d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

Il contient de fortes concentrations de muscimol et d’acide iboténique, ce qui provoque des effets plus narcotiques : somnolence intense, ataxie et hallucinations vives. Sa toxicité est élevée et peut induire un état de stupeur ou un coma à fortes doses. Son utilisation traditionnelle est rare et, comme les autres Amanitas iboténiques, il est considéré comme hautement dangereux.

Plusieurs Amanita similaires contiennent ces alcaloïdes :

- Amanita gemmata : Chapeau jaune doré, lamelles blanches, de taille plus petite. Pousse dans les forêts tempérées.

- Amanita regalis (ou amanite royale) : Semblable à muscaria mais brun foncé. Habite les forêts nordiques.

3. Champignons parasites

Cette section inclut les champignons entomopathogènes (qui infectent les insectes) ou parasites des plantes, capables de produire des substances ayant des effets sur le système nerveux. Bien que moins connus que les espèces contenant de la psilocybine, ces champignons représentent un domaine d’étude fascinant en raison de la diversité des composés bioactifs qu’ils synthétisent.

Claviceps purpurea : le champignon de l’ergot et l’origine du LSD

Claviceps purpurea, connu sous le nom de cornezuelo del centeno, n’est pas un champignon au sens classique, mais un champignon ascomycète parasite qui infecte les épis de céréales comme le seigle. Dans les grains contaminés, il forme des sclérotes sombres appelés ergots, riches en alcaloïdes de l’ergot comme l’ergotamine, l’ergométrine et l’ergocriptine.

Ces composés, bien qu’ils ne soient pas des hallucinogènes classiques, ont des effets puissants sur le système nerveux et circulatoire. Leur consommation a provoqué pendant des siècles l’ergotisme, une intoxication pouvant causer une gangrène due à une vasoconstriction sévère, des convulsions et des états de délire avec visions.

Le chimiste Albert Hofmann a réussi à isoler le LSD (diéthylamide de l’acide lysergique) à partir de l’ergot, marquant le début de l’ère moderne des psychédéliques. Claviceps purpurea est donc la source ancestrale du LSD et une figure clé dans l’histoire des enthéogènes.

Les champignons hallucinogènes nous relient à une riche tradition ancestrale, mais aussi à une frontière scientifique émergente. Comprendre leur diversité, leurs composés actifs et leurs effets est la première étape vers une utilisation plus consciente, éthique et responsable.

Références complètes

- Hofmann, A., Heim, R., Brack, A., & Kobel, H. (1958). Psilocybin, ein psychotroper Wirkstoff aus dem mexikanischen Rauschpilz Psilocybe mexicana Heim. Experientia, 14(3), 107-109.

- Schultes, R. E., & Hofmann, A. (1979). Plants of the gods: Origins of hallucinogenic use. McGraw-Hill.

- Wasson, R. G. (1957). Seeking the magic mushroom. Life Magazine, 42(19), 100-120.

- Nichols, D. E. (2016). Psychedelics. Pharmacological Reviews, 68(2), 264-355.

- Passie, T., Seifert, J., Schneider, U., & Emrich, H. M. (2002). The pharmacology of psilocybin. Addiction Biology, 7(4), 357-364.

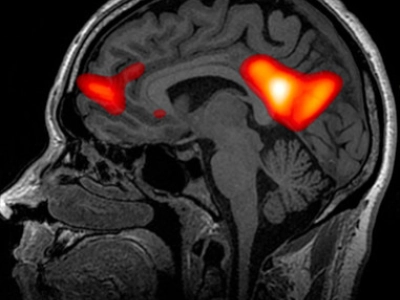

- Carhart-Harris, R. L., et al. (2012). Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(6), 2138-2143.

- Barrett, F. S., Griffiths, R. R. (2018). Classic hallucinogens and mystical experiences: Phenomenology and neural correlates. Current Topics in Behavioral Neurosciences, 36, 393-430.

- Griffiths, R. R., et al. (2006). Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology, 187(3), 268-283.

- Carbonaro, T. M., et al. (2016). Survey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive and negative consequences. Journal of Psychopharmacology, 30(12), 1268-1278.

- Barrett, F. S., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2015). Validation of the revised Mystical Experience Questionnaire in experimental sessions with psilocybin. Journal of Psychopharmacology, 29(11), 1182-1190.

- Studerus, E., Kometer, M., Hasler, F., & Vollenweider, F. X. (2011). Acute, subacute and long-term subjective effects of psilocybin in healthy humans: a pooled analysis of experimental studies. Journal of Psychopharmacology, 25(11), 1434-1452.