Timothy Leary: Da Harvard a profeta dell’LSD e della coscienza

- Leary, lo scienziato in cerca della "esperienza condivisa"

- Harvard e il viaggio che cambiò tutto

- L’esperimento della prigione di Concord: scienza senza rigore

- Il profeta della controcultura: “Turn On” e la via verso il divieto

- Nemico pubblico: la persecuzione e la fuga di Leary

- Dall’LSD all’era digitale: Leary e l’ultima frontiera

- Un’eredità ambivalente, pionieristica e un monito

- Fonti

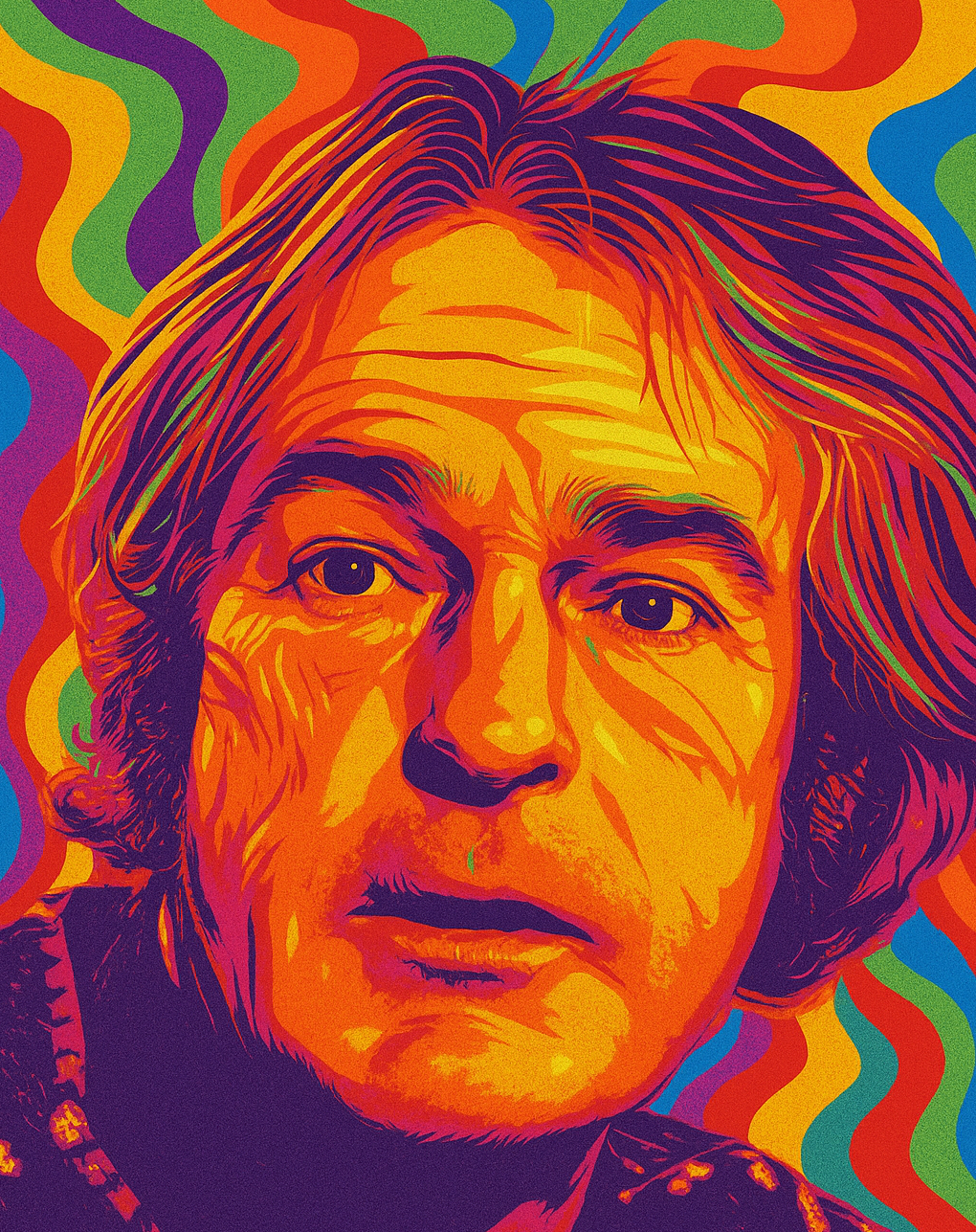

Timothy Leary non fu soltanto uno psicologo di Harvard; fu un rivoluzionario della coscienza, uno scienziato diventato guru, un uomo la cui vita superò i limiti dell’accademia per scuotere l’intera cultura occidentale. La sua evoluzione personale, dai laboratori clinici alle barricate della controcultura, segnò un prima e un dopo nel modo in cui comprendiamo la mente umana.

Questo racconto esplora le sue radici accademiche, i suoi audaci esperimenti psichedelici, le tempeste di controversie che lo perseguitarono e l’eredità contraddittoria che oggi ispira sia gli scienziati che gli esploratori della coscienza.

Leary, lo scienziato in cerca della "esperienza condivisa"

.jpg)

Prima di diventare il ribelle guru psichedelico che ha segnato la storia, Timothy Leary fu un giovane ricercatore di grande talento e di brillante futuro. Si formò all’Università dell’Alabama e poi a Berkeley, dove nel 1950 completò il dottorato in psicologia clinica. Già allora mostrò una mente curiosa e originale: paragonava il comportamento dei gruppi umani a un “psiclotrone”, una macchina immaginaria in grado di misurare con precisione fisica le interazioni sociali.

Leary era ossessionato dall’oggettività scientifica, come dimostra il suo libro Interpersonal Diagnosis of Personality, in cui cercava di comprendere e prevedere il comportamento umano in base alle situazioni. Ma, oltre la scienza, c’era qualcosa che lo turbava profondamente: voleva rompere la separazione tra il ricercatore e i suoi soggetti, creando quella che chiamava una vera “esperienza condivisa”. Questa idea radicale sarebbe diventata il seme che, anni dopo, avrebbe germinato nei suoi esperimenti psichedelici lasciando un’impronta indelebile.

Questa "esperienza condivisa" non riguardava solo l’atto di investigare, ma un modo radicale di intendere la relazione tra scienziato e soggetto. Leary rompeva con la postura tradizionale secondo cui il ricercatore deve restare distante e oggettivo, proponendo invece che si possa comprendere davvero un’esperienza solo vivendola insieme a chi la sperimenta. Nei suoi studi psichedelici ciò significava che lui e il suo team assumevano le stesse sostanze dei partecipanti, per entrare in empatia totale con i loro stati mentali ed emotivi e abbattere le barriere gerarchiche imposte dalla scienza. Così cercava di creare uno spazio di uguaglianza in cui la conoscenza nascesse dall’esperienza condivisa e dal rispetto reciproco.

Harvard e il viaggio che cambiò tutto

Nel 1959 Leary sembrava avviato verso una brillante carriera accademica come professore associato e psicologo clinico ad Harvard. Tuttavia, un anno dopo, un viaggio inaspettato in Messico cambiò per sempre il suo destino. Lì ebbe il suo primo incontro con i funghi psilocibinici, un’esperienza che descrisse come “la più profonda esperienza religiosa della mia vita”; un risveglio che aprì la porta a un nuovo paradigma, più soggettivo e spirituale.

Tornato ad Harvard e insieme a Richard Alpert (che in seguito sarebbe stato conosciuto come Ram Dass), fondò l’Harvard Psilocybin Project. Questo progetto pionieristico mirava a studiare gli effetti della psilocibina su volontari che andavano da studenti ad artisti, cercando di comprendere come il “set and setting” (lo stato mentale interno e l’ambiente fisico-sociale) influenzassero quelle esperienze psichedeliche.

Tra i suoi studi più noti vi fu il "Good Friday Experiment" (Esperimento del Venerdì Santo), in cui venne somministrata psilocibina a studenti di teologia per verificare se la sostanza potesse indurre una vera esperienza mistica. Ciò che davvero infranse ogni schema fu la sua decisione di assumere la sostanza insieme ai soggetti. Così, più che osservatori, Leary e il suo team condivisero e vissero l’esperienza in prima persona, sfidando completamente il metodo scientifico tradizionale e creando un legame diretto con i partecipanti.

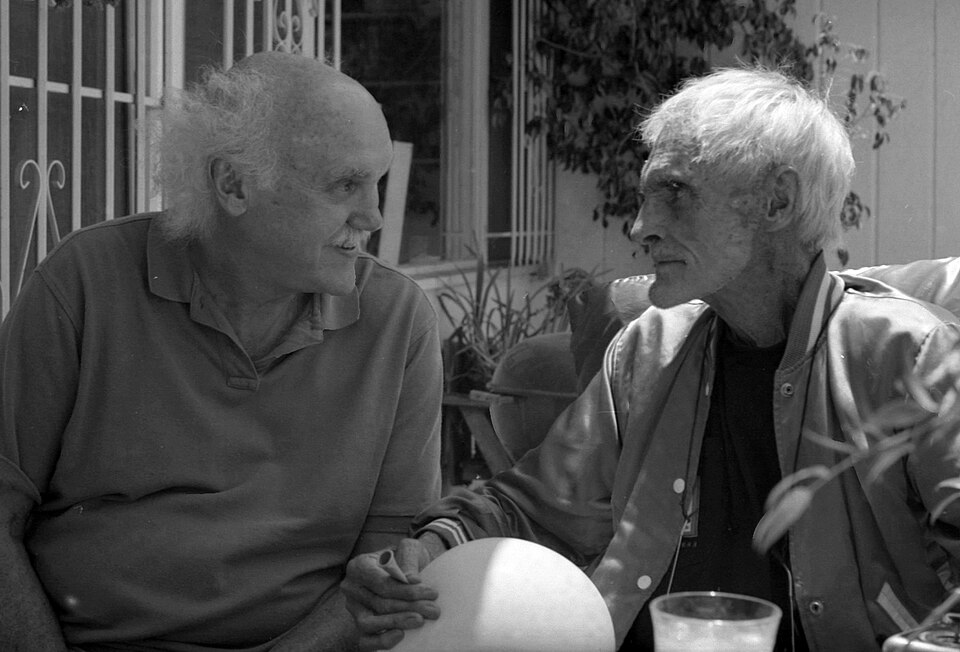

Tuttavia, con l’avanzare del progetto, le strade di Leary e Alpert iniziarono a divergere. Alpert lasciò presto l’accademia dopo essere stato licenziato e, con il nome di Ram Dass, dedicò la sua vita a una spiritualità devozionale influenzata dall’induismo e dalla meditazione, mentre Leary si spinse sempre più nel regno della controcultura psichedelica. Decenni più tardi, il loro incontro alle soglie della morte di Leary divenne un simbolo potente: due visioni dello stesso viaggio interiore, separate ma destinate a rincontrarsi alla fine della vita.

Sei giovane quanto l’ultima volta che hai cambiato idea.

Timothy Leary

L’esperimento della prigione di Concord: scienza senza rigore

Tra i suoi progetti più ambiziosi vi fu l’Esperimento della Prigione di Concord (1961–1963), in cui 32 giovani prigionieri volontari ricevettero terapia assistita con psilocibina. All’inizio i risultati sembrarono rivoluzionari: solo il 25% tornò in prigione entro sei mesi, rispetto al 69% atteso in casi simili. Ma presto arrivò lo scetticismo. Studi successivi rivelarono errori critici: lo studio mancava di adeguati controlli, non era randomizzato né in doppio cieco, e il gruppo esaminato era composto da prigionieri prossimi alla libertà, cosa che distorceva i dati.

Inoltre, la pratica secondo cui gli stessi ricercatori assumevano psilocibina insieme ai detenuti oltrepassò una fondamentale linea etica, compromettendo l’obiettività e l’obbligo di tutela verso partecipanti vulnerabili, introducendo un bias difficile da giustificare scientificamente. Decenni dopo, Rick Doblin condusse un’analisi approfondita e concluse che la riduzione iniziale della recidiva non era statisticamente significativa a lungo termine. In realtà, il vero fattore chiave era il successivo monitoraggio intensivo dei detenuti. Il messaggio risultò chiaro: la psilocibina da sola non è una panacea; deve essere integrata in un percorso terapeutico completo con supporto continuativo.

Il profeta della controcultura: “Turn On” e la via verso il divieto

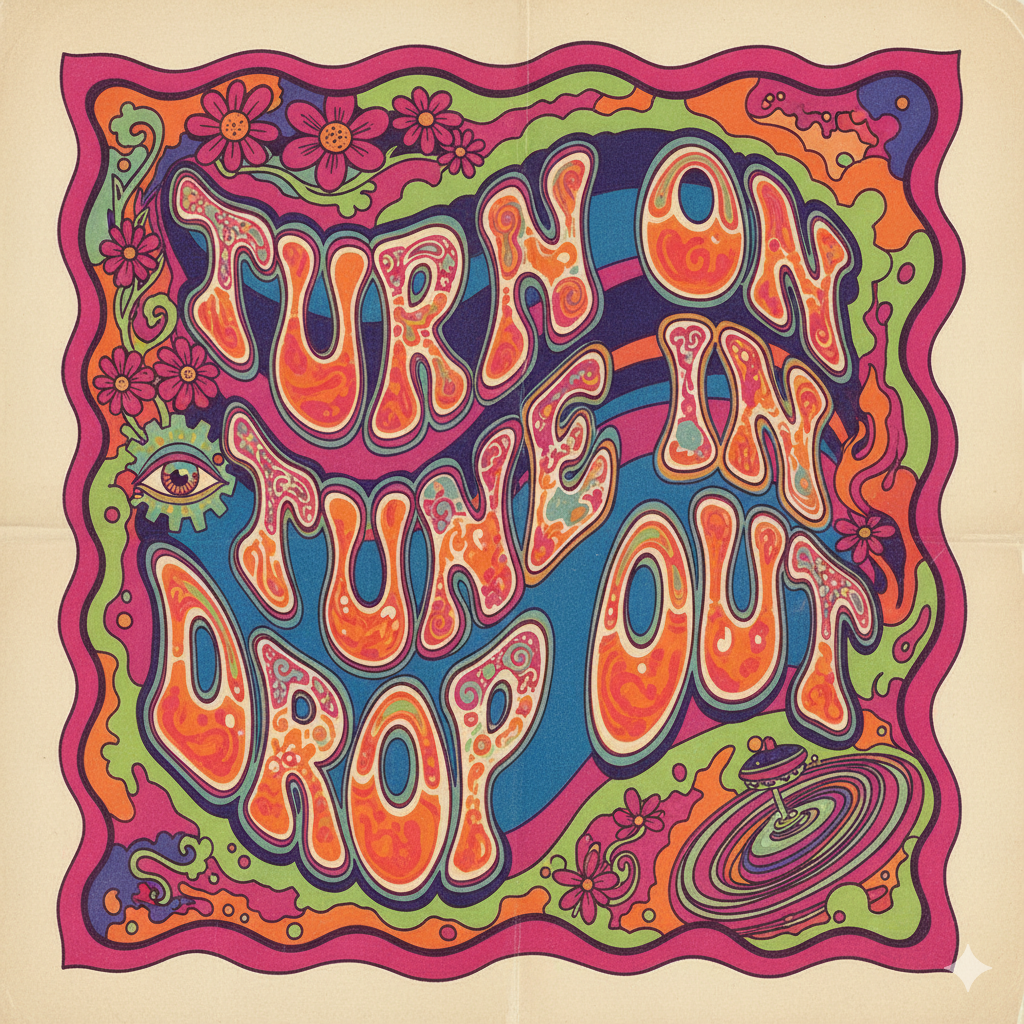

L’Harvard Psilocybin Project, con tutte le sue polemiche, accelerò la reazione istituzionale e sociale contro Leary. Nel 1963 venne ufficialmente licenziato per inadempienze accademiche, ma la vera ragione fu la sua irriverente promozione dell’uso ricreativo degli psichedelici e la sua sfida all’establishment. Leary fece allora un salto definitivo: abbandonò la serietà accademica per diventare un profeta della controcultura e rese celebre il suo motto "Turn On, Tune In, Drop Out".

Per Leary, non era un invito alla fuga, bensì una mappa per il risveglio della coscienza:

- “Accenditi”: attiva il potenziale cerebrale

- “Sintonizzati”: connettiti con il cosmo o con il ritmo interiore dell’energia

- “Distaccati”: abbandona le convenzioni sociali obsolete

Questo motto fu ripreso e ampliato in The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead (1964), scritto insieme a Richard Alpert e Ralph Metzner, un’opera fondamentale che spostava il suo interesse dalla psicologia sperimentale verso una guida spirituale ispirata alle concezioni orientali di morte e rinascita.

Si trasferì in una villa a Millbrook (New York), dove proseguì i suoi esperimenti in un ambiente più mistico, ispirando indirettamente figure come Ken Kesey e i suoi Merry Pranksters. Tuttavia, la sua promozione pubblica e irresponsabile dell’uso psichedelico ebbe gravi conseguenze. Nel 1966 LSD e psilocibina vennero classificate negli Stati Uniti come Sostanze Controllate, rendendone l’uso illegale e fermando la ricerca scientifica per decenni. Per la psichiatria tradizionale, Leary e i suoi metodi rimasero sinonimo di scandalo.

Nemico pubblico: la persecuzione e la fuga di Leary

Con il tempo, la retorica di Leary divenne sempre più radicale. Dopo essere stato condannato per possesso di marijuana, nel 1970 organizzò una spettacolare evasione dal carcere con l’aiuto del gruppo radicale Weather Underground. Dall’esilio lanciò un appello incendiario per una “guerra religiosa ecologica mondiale” e difese la resistenza attiva contro il sistema repressivo.

Il governo di Richard Nixon definì Leary "l’uomo più pericoloso d’America". Dopo anni di fughe ed esili, trovò rifugio presso Eldridge Cleaver e le Pantere Nere in Algeria, passò per la Svizzera e fu infine catturato in Afghanistan nel 1973, trascorrendo diversi anni in prigione prima di ottenere la libertà.

Dall’LSD all’era digitale: Leary e l’ultima frontiera

Negli ultimi anni, Leary trasferì la sua esplorazione della mente nel mondo digitale, proclamando: "Il PC è l’LSD degli anni ‘90. Il 'jack in' è la nuova forma di 'turn on'". Adattò così il suo motto in "turn on, boot up, jack in". La sua provocazione non cessò mai, arrivando perfino a condividere il palco con vecchi avversari in dibattiti pubblici.

In questa ultima fase Leary sistematizzò il suo pensiero in un complesso quadro teorico noto come il Modello degli Otto Circuiti della Coscienza. Postulò che il cervello umano operi attraverso otto “mini-cervelli” o “ingranaggi”: i primi quattro legati alla sopravvivenza terrestre (linguaggio, sesso, territorio, ecc.) e gli ultimi quattro all’evoluzione della specie e alla trascendenza. Per Leary, l’obiettivo della crescita personale era “accendere” e dominare questi circuiti superiori (spesso accessibili attraverso psichedelici, yoga o, nella sua visione più tarda, tecnologia). Questo modello non solo fungé da mappa della sua esplorazione mentale, ma consolidò anche la sua transizione verso la “info-psicologia” e la sua fascinazione per il mondo digitale come nuova frontiera dell’espansione della coscienza.

Nel 1995 gli fu diagnosticato un cancro alla prostata terminale e trasformò la propria agonia in quella che definì un’esperienza di designer dying (morte progettata). Riunì gli amici, tra cui Ram Dass, e fece del suo addio una sorta di performance finale, in cui la morte era vista come l’ultimo viaggio. Sebbene avesse considerato la crionica (aspettando la resurrezione futura del corpo grazie alla tecnologia), preferì essere cremato e spargere parte delle sue ceneri nello spazio. Negli ultimi giorni organizzò una rumorosa “festa della morte” a Beverly Hills, trasmettendo persino alcuni momenti finali su Internet. Per lui, quello era il suo ultimo viaggio, l’esperienza psichedelica suprema.

Un’eredità ambivalente, pionieristica e un monito

Non puoi usare il linguaggio delle farfalle per comunicare con le bruchi

Timothy Leary

Sebbene l’immagine pubblica di Timothy Leary e i suoi eccessi abbiano contribuito a stigmatizzare la psichedelia e a bloccare la ricerca per molti decenni, il suo lavoro piantò un seme fondamentale. I suoi errori metodologici resero evidente che per avanzare era indispensabile un solido rigore scientifico, basato su studi controllati, consenso informato e principi etici rigorosi che oggi costituiscono la base della rinascita della ricerca psichedelica. Istituzioni come MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) e centri universitari come Johns Hopkins o l’Imperial College London continuano questa esplorazione, ma fondandosi su quegli standard che Leary non poté applicare completamente.

La vita di Leary rappresenta la costante tensione tra il coraggio di sfidare le regole e la necessità della disciplina scientifica. Ci ricorda che l’audacia è necessaria per aprire nuovi sentieri, ma senza responsabilità e rigore, quei sentieri possono diventare instabili o pericolosi. Oggi la scienza psichedelica progredisce attraverso la porta che lui aprì, con i suoi successi e fallimenti, e continua a ispirare chi cerca di comprendere ed espandere i limiti della coscienza umana con serietà e impegno.

Fonti

- https://psychology.fas.harvard.edu/people/timothy-leary

- https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary

- https://tripsitter.com/people/timothy-leary/

- https://www.thecrimson.com/article/1970/9/28/learys-communique-ptimothy-leary-was-fired/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Psilocybin_Project

- https://archives.nypl.org/mss/18595 https://reason.com/2025/02/09/the-most-controversial-paper-in-the-history-of-psychedelic-research-may-never-see-the-light-of-day

- https://web.archive.org/web/20090831022402/http://geocities.com/arno_3/bio/