Timothy Leary: De Harvard à prophète du LSD et de la conscience

- Leary, le scientifique en quête de l'« expérience partagée »

- Harvard et le voyage qui a tout changé

- L'expérience de la prison de Concord : la science sans rigueur

- Le Prophète contre-culturel : « Turn On » et le chemin vers l'interdiction

- Ennemi public : la persécution et la fuite de Leary

- Du LSD à l'ère numérique : Leary et sa dernière frontière

- Un héritage ambivalent, pionnier et un avertissement

- Sources

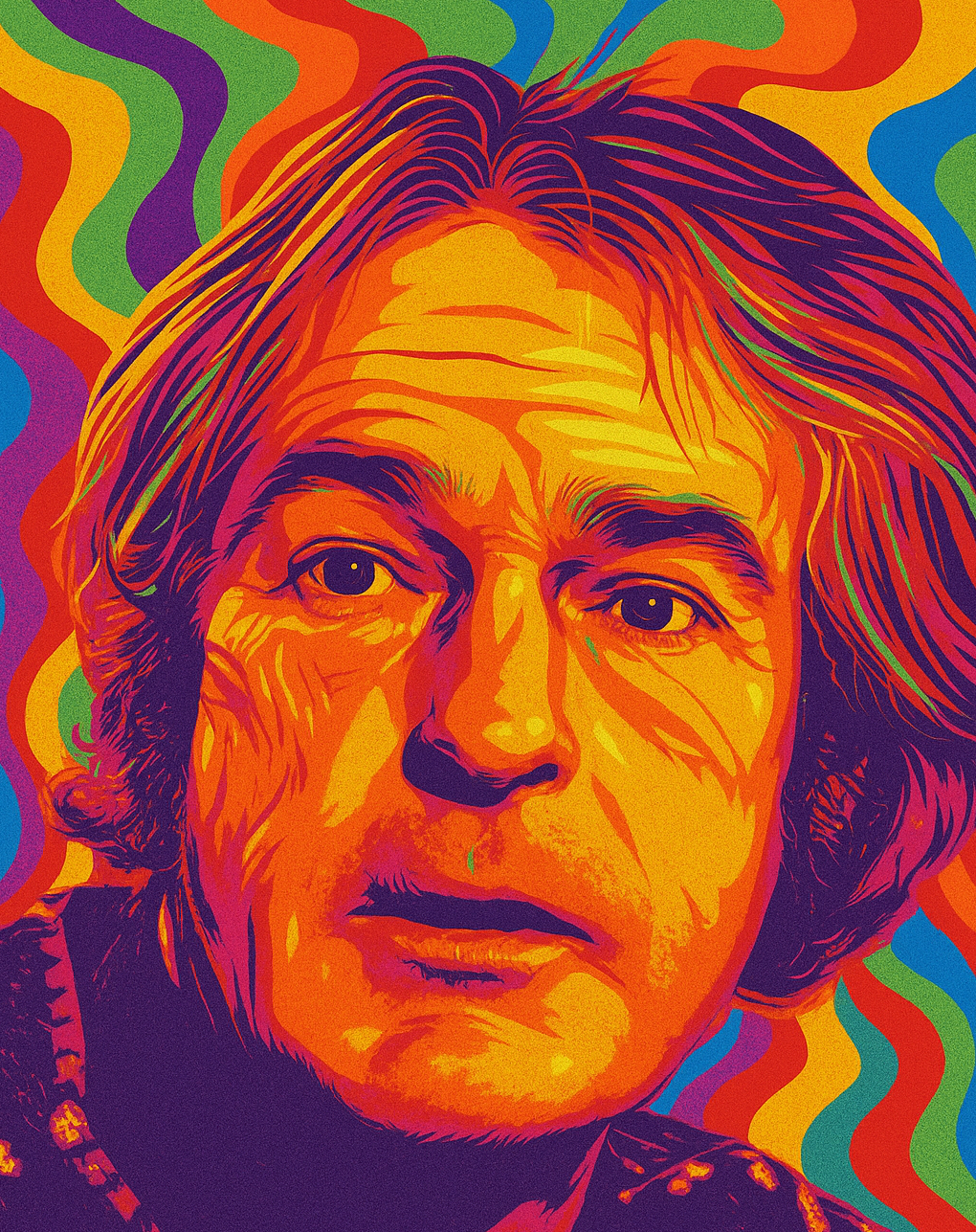

Timothy Leary n'était pas seulement un psychologue de Harvard ; il était un révolutionnaire de la conscience, un scientifique devenu gourou, un homme dont la vie a débordé les limites de l'université pour secouer toute la culture occidentale. Son évolution personnelle, des laboratoires cliniques aux barricades de la contre-culture, a marqué un tournant dans la manière dont nous appréhendons l'esprit humain.

Ce récit navigue à travers ses racines universitaires, ses expériences audacieuses avec les psychédéliques, les tempêtes de controverses qui l'ont poursuivi et l'héritage contradictoire qui inspire aujourd'hui autant les scientifiques que les explorateurs de la conscience.

Leary, le scientifique en quête de l'« expérience partagée »

.jpg)

Avant de devenir le gourou psychédélique rebelle qui a marqué l'histoire, Timothy Leary était un jeune chercheur de grand talent doté d'un avenir prometteur. Il s'est formé à l'Université d'Alabama, puis à Berkeley, où il a obtenu son doctorat en psychologie clinique en 1950. Dès cette époque, il a montré un esprit curieux et original : il comparait le comportement des groupes humains à un « cyclotron », une machine imaginaire qui mesurait avec une précision physique les interactions sociales.

Leary était obsédé par l'objectivité scientifique, ce qui se reflète dans son livre Interpersonal Diagnosis of Personality, où il tentait de comprendre et de prédire comment les gens agissaient en fonction des situations. Mais, au-delà de la science, quelque chose le troublait profondément : il voulait briser la séparation entre le chercheur et ses sujets, créer ce qu'il appelait une véritable « expérience partagée ». Cette idée radicale serait la graine qui germerait des années plus tard dans ses expériences psychédéliques et marquerait son héritage.

Cette « expérience partagée » ne faisait pas seulement référence à l'acte de recherche, mais à une manière radicale de comprendre la relation entre le scientifique et le sujet. Leary rompait avec la posture traditionnelle dans laquelle le chercheur reste distant et objectif, pour proposer que l'on ne comprend vraiment une expérience que si on la vit avec celui qui la ressent. Dans ses études psychédéliques, cela signifiait que lui et son équipe consommaient les mêmes substances que les participants, pour s'identifier pleinement à leurs états mentaux et émotionnels, et faire tomber les barrières hiérarchiques que la science a l'habitude d'imposer. Il cherchait ainsi à créer un espace d'égalité où la connaissance naissait du vécu conjoint et du respect mutuel.

Harvard et le voyage qui a tout changé

En 1959, Leary semblait se diriger vers une brillante carrière universitaire en tant que professeur adjoint et psychologue clinicien à Harvard. Cependant, un an plus tard, un voyage inattendu au Mexique changea son destin pour toujours. Là, il eut sa première rencontre avec les champignons à psilocybine, une expérience qu'il décrivit comme « l'expérience religieuse la plus profonde de ma vie » ; un éveil qui ouvrit la porte à un nouveau paradigme, plus subjectif et spirituel.

De retour à Harvard et avec Richard Alpert (qui sera plus tard connu sous le nom de Ram Dass), il fonda le Harvard Psilocybin Project. Ce projet pionnier visait à étudier les effets de la psilocybine sur des volontaires allant des étudiants aux artistes, en cherchant à comprendre comment le « set and setting » (l'état mental interne et l'environnement physique-social) façonnaient cette expérience psychédélique.

Parmi ses études les plus notables, il y eut le « Good Friday Experiment » (Expérience du Vendredi Saint), où de la psilocybine fut administrée à des étudiants en théologie pour rechercher si la substance pouvait catalyser une authentique expérience mystique. Ce qui a vraiment brisé les codes, ce fut sa décision de consommer la substance avec ses sujets. Ainsi, plus que d'observer, Leary et son équipe partageaient et vivaient l'expérience à la première personne, défiant complètement la méthode scientifique traditionnelle et établissant une connexion directe avec les participants.

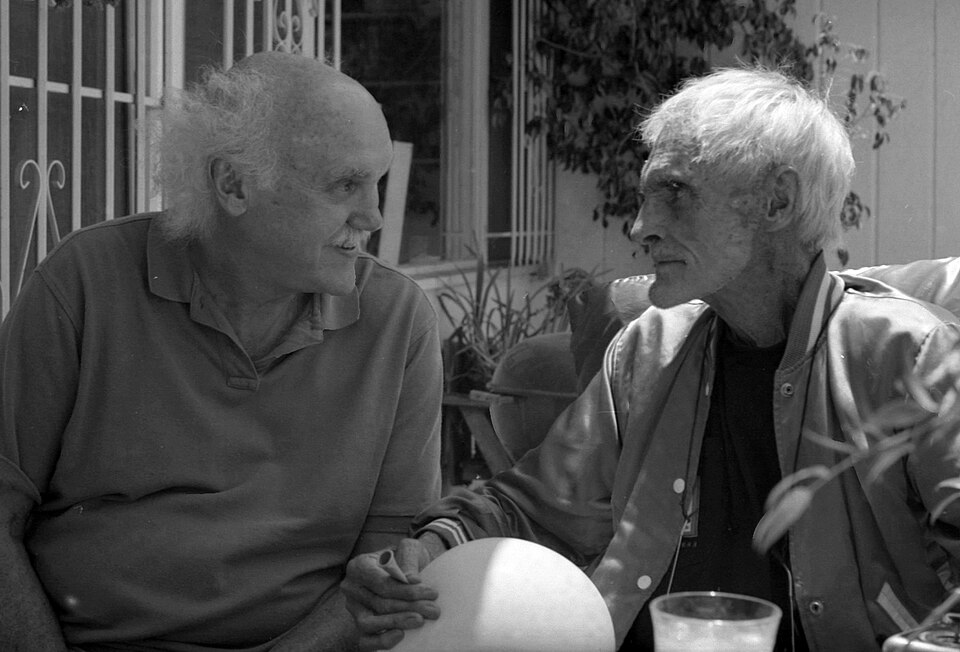

Cependant, à mesure que le projet avançait, les chemins de Leary et Alpert commençaient à diverger. Alpert quitterait bientôt l'université après avoir été renvoyé et, sous le nom de Ram Dass, orienterait sa vie vers une spiritualité dévotionnelle marquée par l'hindouisme et la méditation, tandis que Leary s'aventurait de plus en plus sur le terrain de la contre-culture psychédélique. Des décennies plus tard, leurs retrouvailles aux portes de la mort de Leary sont devenues un moment chargé de symbolisme : deux visions du même voyage intérieur qui s'étaient séparées mais se rejoignaient dans la dernière ligne droite de la vie.

Tu es aussi jeune que la dernière fois que tu as changé d'avis.

Timothy Leary

L'expérience de la prison de Concord : la science sans rigueur

Parmi ses projets les plus ambitieux, il y eut l'Expérience de la Prison de Concord (1961-1963), au cours de laquelle 32 jeunes prisonniers volontaires reçurent une thérapie assistée par psilocybine. Au début, les résultats parurent révolutionnaires : seulement 25% retournèrent en prison en six mois, contre les 69% attendus dans des situations similaires. Mais cette joie se transforma rapidement en scepticisme. Des recherches ultérieures révélèrent des failles critiques : l'étude manquait de contrôles adéquats, n'était ni randomisée ni en double aveugle, et le groupe étudié était biaisé en faveur de prisonniers proches de la libération, ce qui faussait les données.

De plus, la pratique selon laquelle les chercheurs consommaient eux-mêmes de la psilocybine avec les détenus franchissait une ligne éthique fondamentale, compromettant l'objectivité et le devoir de diligence envers des participants vulnérables, générant un biais difficile à justifier scientifiquement. Des décennies plus tard, Rick Doblin réalisa une analyse approfondie et conclut que la réduction initiale de la récidive n'était pas statistiquement significative à long terme. En réalité, le suivi intensif ultérieur des prisonniers était la véritable clé. Le message était clair : la psilocybine seule n'est pas une panacée ; elle doit être intégrée dans un traitement complet avec un soutien continu.

Le Prophète contre-culturel : « Turn On » et le chemin vers l'interdiction

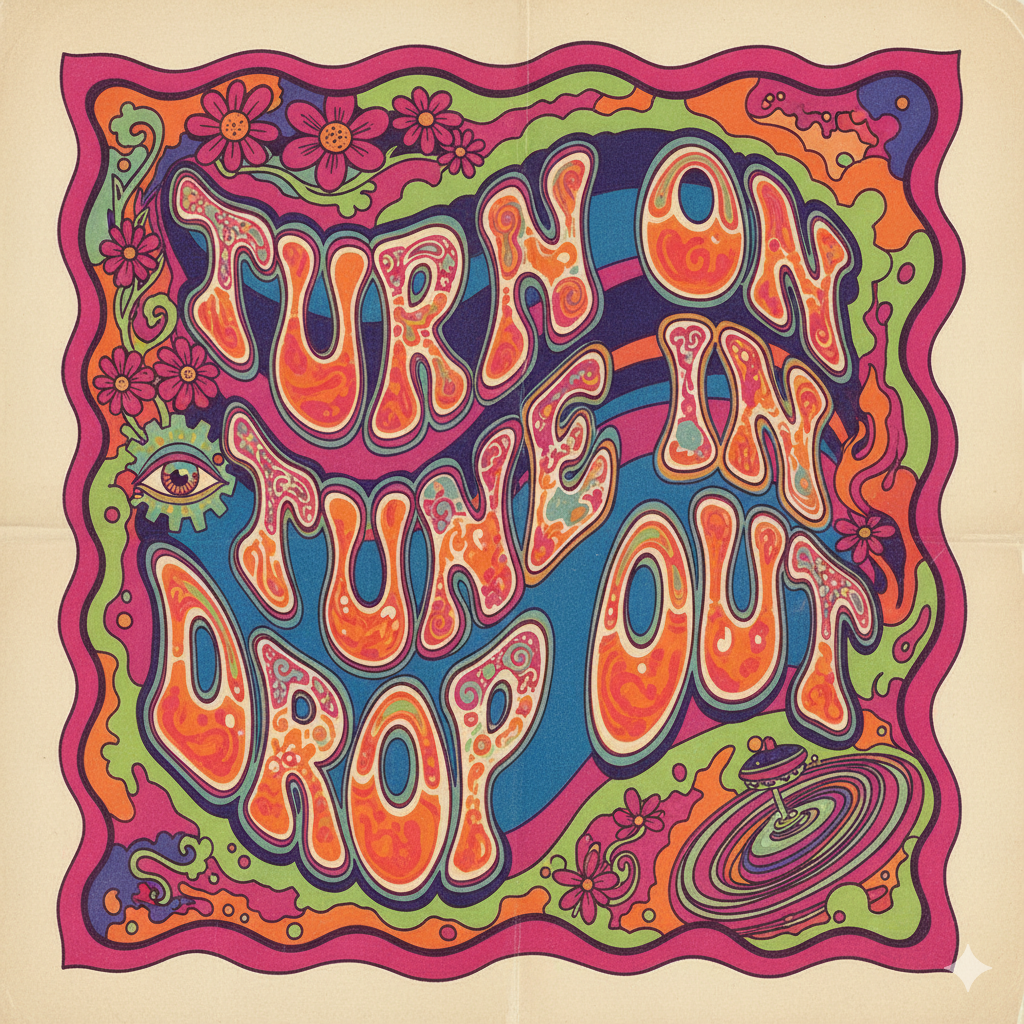

Le Harvard Psilocybin Project, avec toute sa polémique, accéléra la réaction institutionnelle et sociale contre Leary. En 1963, il fut officiellement renvoyé pour manquement à ses obligations académiques, mais la véritable cause était sa promotion irrévérencieuse de l'usage récréatif des psychédéliques et son défi au statu quo. Leary fit alors un saut définitif : il abandonna le sérieux académique pour devenir un prophète contre-culturel et popularisa son célèbre slogan « Turn On, Tune In, Drop Out ».

Pour Leary, ce n'était pas un appel à l'évasion, mais une feuille de route pour l'éveil de la conscience :

- « Enciende » (Allume-toi) : active ton potentiel cérébral

- « Sintoniza » (Accorde-toi) : connecte-toi au cosmos ou au modèle d'énergie interne

- « Desapégate » (Décroche) : abandonne les conventions sociales obsolètes

Ce slogan fut repris et amplifié dans The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead (1964), écrit avec Richard Alpert et Ralph Metzner, une œuvre clé qui déplaçait son intérêt de la psychologie expérimentale vers un guide spirituel inspiré des conceptions orientales de la mort et de la renaissance.

Il déménagea dans un manoir à Millbrook (New York) où il continua ses expériences dans une ambiance plus mystique, inspirant indirectement des figures comme Ken Kesey et ses Merry Pranksters. Cependant, sa promotion publique irresponsable de la consommation psychédélique eut de graves conséquences. En 1966, le LSD et la psilocybine furent classés comme substances contrôlées aux États-Unis, illégalisant leur usage et stoppant la recherche scientifique légitime pendant des décennies. Pour les cercles psychiatriques traditionnels, Leary et ses méthodes sont restés associés à une tache difficile à effacer.

Ennemi public : la persécution et la fuite de Leary

La rhétorique de Leary se radicalisa avec le temps. Après avoir été condamné pour possession de marijuana, il réalisa en 1970 une évasion spectaculaire de prison, organisée par le groupe radical Weather Underground. Depuis l'exil, il lança un appel explosif à une « guerre religieuse écologique mondiale » et défendit la résistance active contre le système répressif.

Le gouvernement de Richard Nixon qualifia Leary de « l'homme le plus dangereux d'Amérique ». Pendant des années de fuites et d'exils, il chercha refuge auprès d'Eldridge Cleaver et des Black Panthers en Algérie, transita par la Suisse et fut finalement capturé en Afghanistan en 1973, passant plusieurs années en prison avant d'obtenir sa liberté.

Du LSD à l'ère numérique : Leary et sa dernière frontière

Dans ses dernières années, Leary transposa son exploration de l'esprit au monde numérique, proclamant : « Le PC est le LSD des années 90. Le "jack in" est la nouvelle façon de "turn on" ». Il adapta ainsi son slogan à « turn on, boot up, jack in ». Sa provocation ne cessa jamais, allant même jusqu'à partager la scène avec d'anciens ennemis lors de débats publics.

Dans cette dernière phase, Leary systématisa sa pensée dans un cadre théorique complexe connu sous le nom de Modèle des Huit Circuits de Conscience. Il postula que le cerveau humain opère avec huit « mini-cerveaux » ou « engrenages » : les quatre premiers liés à la survie terrestre (langage, sexe, territoire, etc.) et les quatre derniers à l'évolution de l'espèce et à la transcendance. Pour Leary, l'objectif de la croissance personnelle était d'« allumer » et de maîtriser ces circuits supérieurs (souvent accessibles par les psychédéliques, le yoga ou, dans sa vision tardive, la technologie). Ce modèle servit non seulement de carte pour son exploration de l'esprit, mais cimenta également sa transition vers l'« info-psychologie » et sa fascination pour le monde numérique comme nouvelle frontière pour l'expansion de la conscience.

En 1995, il fut diagnostiqué d'un cancer de la prostate terminal et transforma son agonie en ce qu'il appela une expérience de designer dying (mort conçue). Il convoqua ses amis, dont Ram Dass, et fit de son départ une dernière performance, où la mort était comprise comme le voyage final. Bien qu'il ait envisagé la cryonie comme possibilité (attendre la résurrection future du corps grâce à la technologie), il préféra finalement être incinéré et disperser une partie de ses cendres dans l'espace extra-atmosphérique. Dans ses derniers jours, il organisa une « fête de la mort » animée à Beverly Hills, diffusant même des parties de ses derniers moments sur internet. Pour lui, c'était son dernier voyage, l'expérience psychédélique ultime.

Un héritage ambivalent, pionnier et un avertissement

Vous ne pouvez pas utiliser le langage du papillon pour communiquer avec les chenilles

Timothy Leary

Bien que l'image publique de Timothy Leary et ses excès aient contribué à stigmatiser la psychédélie et à stopper la recherche pendant de nombreuses décennies, son travail a planté une graine fondamentale. Ses erreurs méthodologiques ont clairement montré que pour progresser, il était indispensable d'avoir une rigueur scientifique solide, basée sur des essais contrôlés, un consentement éclairé et des soins éthiques qui forment aujourd'hui la base de la renaissance de la recherche psychédélique. Des institutions comme la MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) et des centres dans des universités comme Johns Hopkins ou l'Imperial College London poursuivent son exploration, mais en se concentrant sur ces normes que Leary n'a pas pu appliquer complètement.

La vie de Leary représente cette tension constante entre le courage de défier les normes et la nécessité de la discipline scientifique. Elle nous rappelle que l'audace est nécessaire pour ouvrir des chemins, mais que sans responsabilité et rigueur, ces chemins peuvent devenir instables ou nuisibles. Aujourd'hui, la science psychédélique avance en profitant de la porte qu'il a ouverte, avec ses succès et ses trébuchements, et continue de servir d'inspiration à ceux qui cherchent à comprendre et à élargir les limites de la conscience humaine depuis une perspective sérieuse et engagée.

Sources

- https://psychology.fas.harvard.edu/people/timothy-leary

- https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary

- https://tripsitter.com/people/timothy-leary/

- https://www.thecrimson.com/article/1970/9/28/learys-communique-ptimothy-leary-was-fired/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Psilocybin_Project

- https://archives.nypl.org/mss/18595 https://reason.com/2025/02/09/the-most-controversial-paper-in-the-history-of-psychedelic-research-may-never-see-the-light-of-day

- https://web.archive.org/web/20090831022402/http://geocities.com/arno_3/bio/