Le cycle de vie des champignons

Les champignons sont des organismes fascinants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. De leur capacité à décomposer la matière organique à la formation de relations symbiotiques avec les racines des plantes, leur présence apporte de la valeur à de multiples niveaux. Cependant, pour comprendre véritablement leur importance, il est vital de connaître leur cycle de vie.

Dans cet article, nous explorons les étapes clés du cycle de vie des champignons, de la libération des spores à la fructification.

Qu’est-ce que le cycle de vie des champignons ?

Le cycle de vie des champignons est un processus biologique complexe qui combine transformation cellulaire, symbiose avec d'autres organismes et reproduction, aussi bien sexuée qu'asexuée. Cette séquence commence par la libération d'une spore microscopique et se termine par l'apparition d’un corps fructifère — le champignon visible — qui, à son tour, produira de nouvelles spores, bouclant ainsi le cycle et assurant la continuité de l'espèce.

Loin d'être une simple succession d'étapes, ce cycle est profondément synchronisé avec des facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité ou la présence d'autres organismes. Dans cette danse écologique, les champignons interagissent activement avec leur environnement, recyclant les nutriments, formant des alliances avec les plantes via les mycorhizes et protégeant même le sol contre l'érosion.

Au-delà de leur pertinence écologique, comprendre ce cycle a des applications pratiques fondamentales. Dans le domaine de la culture, il permet d’optimiser la production de champignons comestibles, médicinaux ou fonctionnels. En mycologie appliquée, il est essentiel pour rechercher de nouvelles espèces ou développer des solutions innovantes, telles que des biopesticides, des biomatériaux ou des antibiotiques.

D'une spore invisible à l'œil nu à un organisme complexe doté de réseaux souterrains et de structures reproductives, le cycle de vie du champignon représente un modèle d'adaptation et de résilience dans la nature. L'étudier, c'est ouvrir la porte à un monde souterrain aussi invisible qu'indispensable.

Phases du cycle de vie des champignons

1. Formation et libération des spores

Tout commence par une spore. Dans l'univers fongique, ces minuscules structures sont chargées d'initier un nouveau cycle. Bien qu'on les compare souvent à des graines, les spores ne contiennent pas de réserves nutritives comme celles des plantes. Elles sont conçues pour résister à des conditions extrêmes et se disperser largement.

Qu’est-ce qu’une spore ?

Les spores sont des structures microscopiques et hautement résistantes contenant le matériel génétique nécessaire pour donner naissance à un nouvel organisme fongique. Elles sont produites en très grand nombre, augmentant ainsi les chances qu'une d'elles trouve un environnement favorable à son développement. Leur morphologie est étonnamment variée : elles peuvent être sphériques, elliptiques, lisses ou épineuses, et leur couleur varie selon l'espèce.

Comment se déroule la libération des spores ?

Lors de la phase de reproduction, les champignons génèrent des spores dans des structures spécialisées, différentes selon leur classification. Chez les basidiomycètes — comme les champignons de Paris —, les spores se forment dans des basides, de petites cellules situées sous le chapeau. Chez les ascomycètes, comme les morilles, elles se développent dans des sacs appelés asques.

Une fois matures, les spores sont libérées dans l’environnement et peuvent être transportées par le vent, l’eau, les insectes ou les mammifères. Certaines espèces disposent de mécanismes spectaculaires de dispersion. Par exemple, les puffballs ou vesse-de-loup (Lycoperdon) expulsent un nuage visible de spores lorsqu'elles sont pressées, illustrant la dynamique fascinante du règne fongique.

2. Germination des spores

Lorsqu'une spore atterrit dans un environnement favorable — riche en matière organique, avec une humidité et une température adéquates — commence la phase de germination. Cette étape marque le début de la vie active du champignon et est particulièrement délicate : sans les conditions nécessaires, la spore peut rester inactive ou mourir.

Formation initiale des hyphes

Lors de la germination, la spore produit une hyphe primaire, une structure filamenteuse qui explore l’environnement à la recherche de nutriments. Ces hyphes croissent par allongement et ramification, formant un réseau interconnecté appelé mycélium.

Le mycélium fonctionne comme un système sensoriel et digestif : il libère des enzymes qui décomposent la matière organique et absorbe les nutriments résultants. Dans les écosystèmes naturels, ce processus intègre le champignon dans les cycles de recyclage ; en culture, il détermine la viabilité et le développement de l'organisme.

3. Formation du mycélium

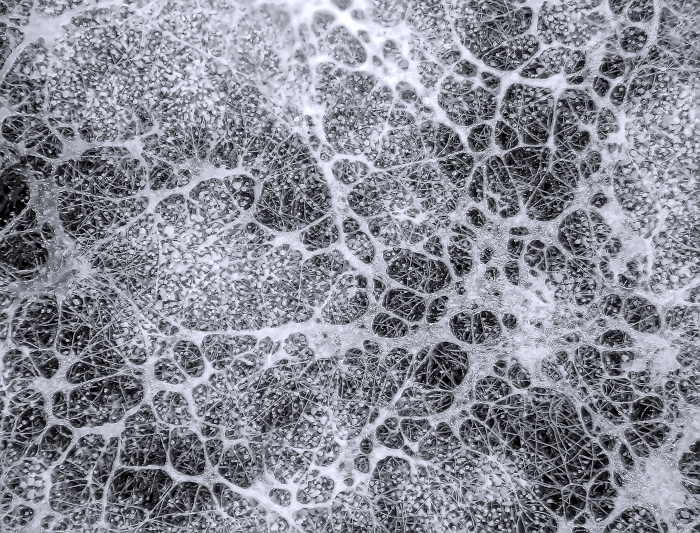

Qu’est-ce que le mycélium ?

Le mycélium est la véritable base de l’organisme fongique : un vaste réseau d’hyphes qui s’étend sous terre ou dans la matière en décomposition. Bien qu’invisible à l’œil nu, sa présence est essentielle dans presque tous les écosystèmes. Dans des conditions optimales, il peut s’étendre sur des mètres voire des kilomètres, connectant arbres, plantes et organismes du sol.

Ce réseau fongique agit comme un système nerveux écologique : il détecte, traite et échange informations et ressources. Il libère des enzymes qui dégradent feuilles, bois et fumier, les transformant en nutriments. Sa capacité d’absorption lui permet de capter l’eau et les minéraux essentiels, faisant le lien entre la matière organique et le cycle de vie environnant.

Mycorhizes et relations symbiotiques

L’un des aspects les plus fascinants du mycélium est sa capacité à former des relations symbiotiques avec les racines des plantes : les mycorhizes (du grec mycos, champignon, et rhiza, racine). Cette alliance est bénéfique pour les deux parties : le champignon améliore l’absorption de nutriments minéraux comme le phosphore et l’azote, et la plante lui fournit des sucres issus de la photosynthèse.

Ces associations augmentent la résilience des plantes face à la sécheresse ou aux sols pauvres et sont fondamentales pour la formation d’écosystèmes sains. On estime que plus de 90 % des plantes terrestres dépendent d’un type ou d’un autre de mycorhize. C’est pourquoi comprendre le fonctionnement du mycélium est essentiel non seulement pour la culture de champignons, mais aussi pour la restauration écologique et l’agriculture régénérative.

4. Fructification

Lorsque le mycélium a suffisamment grandi et détecte des conditions favorables — comme des pluies récentes, une baisse de température ou des changements de lumière — il active sa phase reproductive : la fructification. Il commence alors à former des corps fructifères, les structures visibles que nous appelons couramment champignons.

Cette phase représente l’apogée du cycle de vie du champignon et une opportunité cruciale pour la dispersion génétique. Tandis que le mycélium reste caché, le champignon émerge comme une « fleur éphémère » du monde fongique, chargé de spores prêtes à initier de nouveaux cycles.

Chapeaux, sporanges et plus encore

Les corps fructifères varient énormément selon les espèces. Les formes les plus connues présentent un chapeau et un pied, comme le champignon de Paris ou l’amanite, mais il existe aussi des structures en forme de corail, de coupe, de doigt, d’étoile ou même de tentacule, comme chez les champignons anémones (Clathrus archeri).

À l’intérieur se trouvent les sporanges, organes où se forment les spores. Selon l’espèce, celles-ci se développent dans des basides (basidiomycètes) ou dans des asques (ascomycètes). Une fois matures, les spores sont libérées par divers mécanismes : chute libre, expulsion active ou transport par le vent ou les animaux.

Fait intéressant : L’Armillaria ostoyae, ou « champignon de miel », est considéré comme le plus grand organisme vivant connu. Son mycélium, dans les forêts de l’Oregon (États-Unis), s’étend sur plus de 9 kilomètres carrés et a plusieurs milliers d’années. Une preuve que, bien que les champignons soient éphémères, le corps du champignon est longévif et puissant.

Le cycle de vie des champignons est une séquence harmonieuse de transformation, de symbiose et de reproduction. D’une minuscule spore à un champignon imposant, chaque phase est cruciale pour la survie du champignon et son rôle dans l’écosystème.

Comprendre ce processus permet non seulement d’admirer la complexité de la vie fongique, mais aussi d’en tirer des connaissances utiles pour sa culture, sa récolte et sa recherche.

À bientôt pour une nouvelle promenade en forêt !